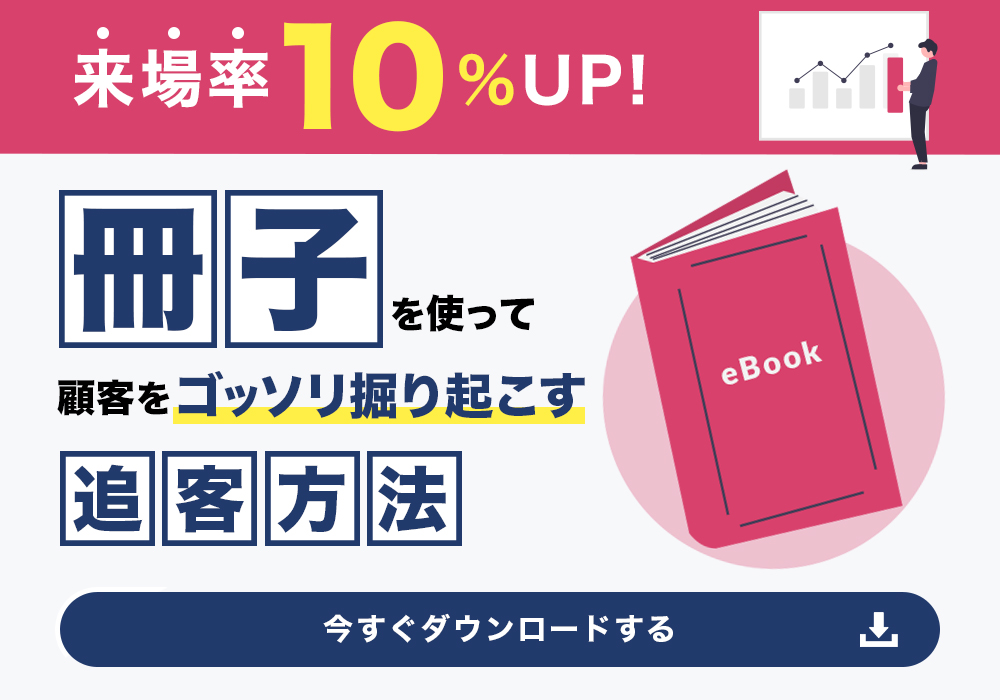

開封率50%超・クリック率は平均の10倍!少人数体制でも追客の質を高めたKASIKA活用術とは?

- 課題

-

- アフターフォローの仕組みがなく、営業活動が属人的だった

- 資料送付やイベント案内に郵送を使っており、コスト・手間がかかっていた

- 他社と同じような紙DMを使っていたため、差別化が難しかった

- 解決策

-

- シナリオメールで施工事例やお役立ち情報を自動配信

- アンケートによる来場候補日のヒアリングを自動化

- SNSとの連携やショートメッセージ機能の活用も視野に入れた情報配信強化

- 効果

-

- シナリオメールの開封率が50%超、施工事例のクリック率は10%を記録

- お客様が事前に情報を読んでいることで、営業時の説明がスムーズに

- メール活用によりイベント案内のコスト削減と効率化を実現

真柄工務店様(東京都西東京市)は、自然素材と高い施工品質にこだわった注文住宅を提供する地域密着型の工務店です。「心と体にやさしい家づくり」を掲げ、無垢材や自然素材を活かした高性能住宅を手がけています。地元に根ざした丁寧な対応力と、大工育成を含む確かな技術力が強みです。

長年の実績と信頼を背景に、住まい手との“対話”を重視した住まいづくりを行っており、そのコミュニケーションをさらに強化する手段として、『KASIKA』の導入に至りました。

ー貴社の抱えていた営業課題を教えてください。

以前の私たちは、営業活動といえるものを積極的には行っていませんでした。いわゆる「待ち」の姿勢で、お客様からの問い合わせを受ける形がほとんど。信頼関係で仕事が成り立っていた反面、追客が十分にできていないことが大きな課題でした。

かつては紙のDMを活用していましたが、同じ発行元が作成するため近隣の工務店と内容が重複し、「他の会社と同じものが届いたよ」とお客様に指摘されることもありました。会社名が違うだけで中身が一緒だと、会社独自の強みや想いを伝えることが難しく、差別化できない点にも悩まされていました。

さらに、郵送による案内は封入作業や送料といったコストも大きく、非効率さを感じていました。そもそも紙媒体については「もうそういう時代ではない」と感じており、開封されているのかどうかすら分からないことから、情報が届いている実感を持てなかったのも事実です。

そうした背景から、「誰がどの情報をどのくらい見ているか」を把握できる「KASIKA」の存在に魅力を感じ始めました。

ー「KASIKA」を導入したきっかけや決め手を教えてください。

導入のきっかけは、当時ホームページ制作をお願いしていた方からの紹介でした。実は以前にも「KASIKA」の営業を受けたことがあったのですが、そのときは営業があまりにもしつこく、正直「もういいや」と感じてしまっていました。そんな経緯もあったため最初は半信半疑でしたが、「一度話を聞いてみたら?」と勧められて、改めて説明を受けてみることにしたんです。

すると、以前の印象とはまったく違い、「これは導入した方がいいかもしれない」と感じるようになりました。というのも、それまで手が回っていなかったアフターフォローや、継続的な情報発信を、自動的かつ効率的に実現できる仕組みだと分かったからです。

導入やランニングコストも手頃で、人を一人雇って追客することを考えればコスパは抜群です。むしろ、この価格ならもう少し高くても良いのではと思うほど安い。何十人もの顧客を追うのは現実的に難しいので、その意味でも非常にリーズナブルだと感じます。

ー「KASIKA」の使いやすいポイント・気に入っている機能はありますか?

一番大きな魅力は、定期的にメールを自動配信できる「シナリオメール」ですね。自分たちの想いや伝えたい情報を文章にまとめてお客様に届けられることで、それを実際に読んでくださっている実感があります。実際に「この前のメールを見たんですけど…」とお客様から声をかけられることも増えました。一から説明しなくても良いので、営業にとって大きな助けになっています。会話がスムーズに進み、理解度の高い状態で来ていただけるので、こちらも時間を有効に活用できるようになりました。

さらに、開封率やクリック率といった数値が確認できる点もありがたい機能です。開封率は常に50%を超えており、特に施工事例のクリック率は10%と、業界平均の10倍という高い結果が出ています。こうした指標を通じて「届けた情報がどれだけお客様に届いているのか」を可視化できるのは、大きな安心感につながっています。

また、専任担当者の方の提案で、ブログの執筆にChatGPTを活用しています。以前は別のAIツールを試したこともありましたが、それは情報を集めるだけで、文章作成は自分で手を加える必要があったため、あまり使えていませんでした。「KASIKA」の専任担当者の方には、「KASIKA」のことだけでなくChatGPTの実用的な使い方まで教えてもらったことで使いこなせるようになり、日々の業務の中で大きな助けになっています。

ーどのように「KASIKA」を活用していますか?

現在「KASIKA」では、主にシナリオメールを軸にお客様との継続的な接点を築いています。施工事例や家づくりに役立つ情報を定期的に配信するほか、来場予約の候補日を伺うアンケートメールも自動で送信しています。

導入前までは、イベントの案内をすべて郵送で行っていたため、封筒詰めや宛名書きといった作業に多くの時間と人手がかかっていました。それが今ではメール一通で済むようになり、大幅な業務効率化につながっています。特に完成見学会などでは、郵送費や印刷代といったコストが大きな負担でしたが、「KASIKA」を導入してからはほぼゼロになりました。

さらに、イベントページのリンクをシナリオメールに掲載し、クリック状況を確認できるのも大きなポイントです。お客様の関心度を数値で把握できるため、「どのタイミングで声をかけるべきか」という判断材料になります。加えて、ホームページの閲覧履歴から「最近よく見ている人」「アクセスが減った人」といった行動の変化も把握できるので、追客の優先順位付けがしやすくなりました。

ーどのような成果・効果・変化を感じていますか?

一番大きな成果は、シナリオメールによってお客様の「理解度」が格段に上がったことです。以前は初回面談で一から家づくりの説明をしなければなりませんでしたが、導入後は「この前のメールに書いてありましたよね?」とお客様の方から話題を振ってくださることが増えました。すでに一定の知識を持った状態で来てくださるため、営業トークの時間も短縮でき、会話もスムーズになっています。

数字の面でも効果がはっきり出ています。シナリオメールの開封率は常に50%以上を維持し、施工事例のクリック率は驚異の10%に達しました。お役立ち情報も2.5%と、業界平均の1.5%を大きく上回っており、配信内容がきちんと刺さっていることがわかります。特に施工事例は写真付きで配信しているため、視覚的に興味を持ってもらいやすいのだと感じています。

イベント集客にも明らかな効果がありました。メールを配信するとすぐに「ぜひ見学会に参加したい」といった返信が届いたり、配信後すぐに予約が入るケースも増えています。紙のDMを使っていた頃と比べると、レスポンスの速さがまったく違いますね。

さらに、制作物の面でも大きな変化がありました。以前は自社でゼロから作ろうとすると多くの時間と手間がかかりましたが、「KASIKA」には雛形や提案が用意されているため、短時間で高品質なメールを配信できるようになりました。システムの利便性とサポート体制の両面で、導入の効果を実感しています。

ー今後どのように「KASIKA」を活用していきたいでしょうか?

今後は、シナリオメールに加えてInstagramなどのSNSとの連携をさらに強化していきたいと考えています。現状でも施工事例やイベントの様子をInstagramに投稿していますが、それを「KASIKA」のメールでも紹介できれば、より多くのお客様に届き、反応を得られるのではないかと思っています。

また、開封率をさらに高めていく工夫も必要だと感じています。他社で成果が出ている配信内容や、読まれやすい時間帯などの知見を「KASIKA」側から共有してもらえるとありがたいですね。そうしたデータやノウハウを参考にしながら、自社に合った配信戦略をより一層強化していきたいと考えています。

ー「KASIKA」のサポート体制についてはいかがでしょうか?

5段階評価でいうと5だと思います。シナリオメールを送るだけではなく、掘り起こしを目的としたアンケートメールやお伺いメールなどの提案ももらえて反響も得られているので、自分たちだけでは思いつかない内容での配信ができています。加えて、「KASIKA」で制作代行してくれるメールマガジンなどの制作物は、自分でやろうと思ってもできないことだし、時間もかかるから、時間を買っている感覚があり、それでいてクオリティも高いので、とても満足しています。

さらに印象的だったのは、専任担当者の方の提案のスタンスです。こちらが要望を伝えるのを待つのではなく、「こうした方が良いですよ」と先回りしてアドバイスしてくれる。そのうえで、実際に成果につながる提案をしてもらえるのは非常に心強く、「この会社なら任せられる」と思える大きな決め手になりました。

特に記憶に残っているのは、「送りっぱなしにせず、掘り起こしにつながるアンケートメールを配信してみませんか?」といった具体的な提案や、イベントに合わせたメール配信のアイデアです。システムそのものの良さに加えて、それを活用するための“人のサポート”がある点にも大きな魅力を感じました。

ー「KASIKA」はどのような会社様におすすめできると思いますか?

正直なところ、あまり広めたくないという気持ちがあります。他社が同じような情報発信を始めてしまえば、自社の強みや個性が薄れてしまうからです。それほど「KASIKA」は強力なツールだと感じています。

とはいえ、商圏が重ならない地方の工務店さんには自信を持っておすすめできます。特に、アフターフォローや情報発信に十分手をかけられていない少人数体制の会社にとっては最適ではないでしょうか。人を一人雇って追客を担当させるよりもずっとコストパフォーマンスが高く、しかも自社の想いを高いクオリティでお客様に届けられるからです。

実際、全国工務店協会の懇親会などで他社の方と話す機会も多く、「うちはこういうツールを使っています」と紹介することもあります。名刺交換した相手が信頼できると感じたときには勧めることもありますが、同じ商圏の競合には秘密にしておきたい――そんな存在のツールです。

ーありがとうございました。

クライアント担当者

小出

ホテル業界、不動産賃貸仲介、予約サイトでのコンサルティング営業を経てCocoliveに入社。現在は約60社の工務店様を支援。 丁寧なヒアリングを通じて、お客様に寄り添いながら本質的な課題解決につなげるサポートを大切にしている。